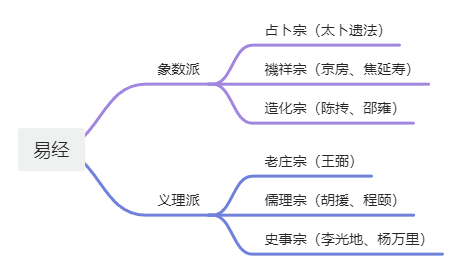

两宗六派

纵观《周易》学术史,其发展脉络在历史进程中逐渐分化为两大核心流派 —— 象数派与义理派,两派衍生出六大支脉(即“六宗”),共同构成传统《易》学的主体体系,且两派间、宗际间常存学术论争。

核心依据:《四库全书总目・经部・易类》载

《左传》所记诸占,盖犹太卜之遗法。汉儒言象数,去古未远也;一变而为京、焦,入于禨祥;再变而为陈、邵,务穷造化,《易》遂不切于民用;王弼尽黜象数,说以老庄;一变而胡瑗、程子,始阐明儒理;再变而李光、杨万里,又参证史事,《易》遂日启其论端。此两派六宗,以互相攻驳。

一、象数派:重“象”与“数”,究事物之体

象数派以《周易》的卦象、爻象及阴阳奇偶之“数”为核心,主张通过解析象数符号的内在逻辑,探寻宇宙规律或占卜吉凶,侧重“物理”与“占验”。

01 占卜宗:承古卜遗法

- 源流:源于上古太卜之术,核心依据为《左传》中记载的各类占筮案例,是先秦时期太史(掌占卜、记事之官)行占的传统方法。

- 特点:直接继承“龟卜”“蓍占”的上古占卜传统,以卦象、爻辞对应具体事类,侧重实操性的吉凶预判,是《易》学早期贴近民用的形态。

02 禨祥宗:入占验禨祥

- 源流:兴于东汉,由焦延寿创说、弟子京房发展完善,合称“京焦易”,为象数派第一次重大演变。

- 特点:背离汉儒象数的朴学传统,将《周易》与阴阳灾异、祥瑞征兆附会结合,以“纳甲”“飞伏”等术数体系解读卦象,核心为“占验吉凶、预警灾祥”,使《易》学偏向神秘主义。

03 造化宗:穷天地造化

- 源流:形成于北宋,由陈抟奠基、邵雍系统发展(如邵雍《皇极经世书》),为象数派第二次重大演变。

- 特点:以《周易》象数为依托,构建宇宙生成与演变的理论体系 —— 试图通过“先天图”“后天图”等象数模型,探究天地自然之理、万物造化之机,学术视野宏大但脱离民用,偏向纯理论化的宇宙观探究。

二、义理派:重“意”与“理”,明人事之则

义理派摒弃象数的繁琐附会,主张透过卦爻辞与卦象的表象,挖掘《周易》蕴含的哲学思想、伦理规范与治世道理,侧重“心性”与“义理”。

04 老庄宗:援道解易

- 源流:兴起于魏晋,由王弼开创 —— 针对汉儒象数学说日趋庞杂繁琐、远离核心思想的弊端,王弼“扫象阐理”,开创义理派先河。

- 特点:尽黜汉代象数之学,以老子、庄子的道家思想解《易》,提出“得意忘象”“得象忘言”的解《易》路径,主张《周易》的核心不在象数符号,而在其背后的“玄理”,使《易》学成为道家哲学的重要载体。

05 儒理宗:以儒明易

- 源流:发展于北宋,由胡瑗(“宋初三先生”之一)、程颐(“洛学”代表)奠基,为义理派第一次重大演变。

- 特点:扭转老庄宗的道家倾向,以儒家伦理道德为核心 —— 借《周易》的“刚健”“中正”等义理,阐发孔孟的“仁义礼智”“修身齐家”之道,使《易》学回归儒家正统。

06 史事宗:引史证易

- 源流:兴盛于南宋,由李光、杨万里在儒理宗基础上创新发展,为义理派第二次重大演变。

- 特点:主张“以史证《易》”—— 通过援引《左传》《史记》等史籍中的兴亡治乱、人事变迁案例(如商周更替、楚汉相争),佐证《周易》“穷则变、变则通”“居安思危”等义理的现实性,使《易》学兼具理论深度与实践关怀。